講座概要|まさか!に親子で備える終活講座

御室支店での開催は今回が3回目。

初級編に続いての【中級編】では、より実践的に「遺言書」に特化した内容で行われました。

「終活の基礎が分かったので、もっと具体的に遺言書について知りたい」

「実際に書いてみたい」

──そんな声が多く寄せられたことから、

今回は司法書士とともに、自分自身の想いや財産を“見えるかたち”にしていく2時間となりました。

相続と遺言書の基本を学ぶ実践セミナー|司法書士 福村雄一

“伝えたい想いを使える言葉に”ってどういうこと?

ここで言う“使える言葉”とは、ただ気持ちを綴るだけでなく、法的に有効なかたちで想いを遺すということ。

たとえば遺言書――それは、大切な人へ自分の想いを届ける、最後のメッセージです。

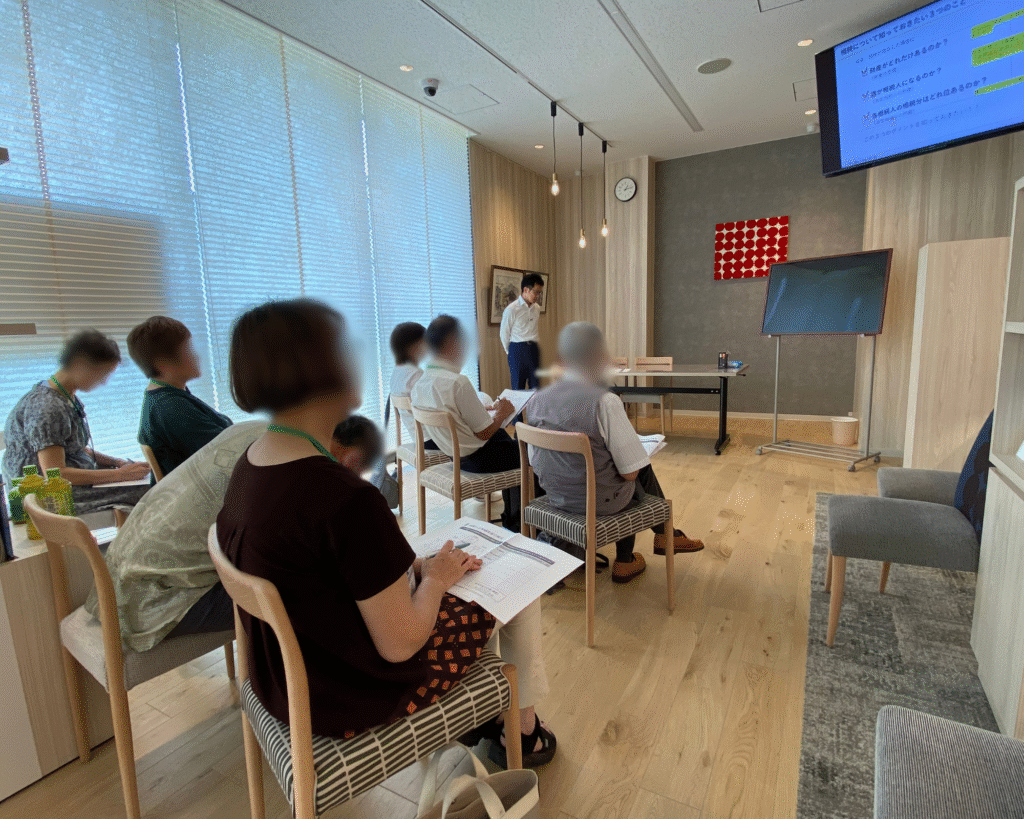

講座の前半では、「相続」や「遺言書」にまつわる基本的な知識を、身近な事例を交えながらわかりやすく解説。

遺言書の役割や、書くときに気をつけたいポイント、よくある誤解など、“まさか”のときに本当に役立つ実務的な内容もお伝えしました。

- 「うちは大した財産ないから大丈夫」って、本当?

- 遺言書には「法的に有効な書き方」がある

- 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いって?

- 「うちは夫婦ふたりだから簡単でしょ?」は、実は要注意

書いてみる、見直してみる。

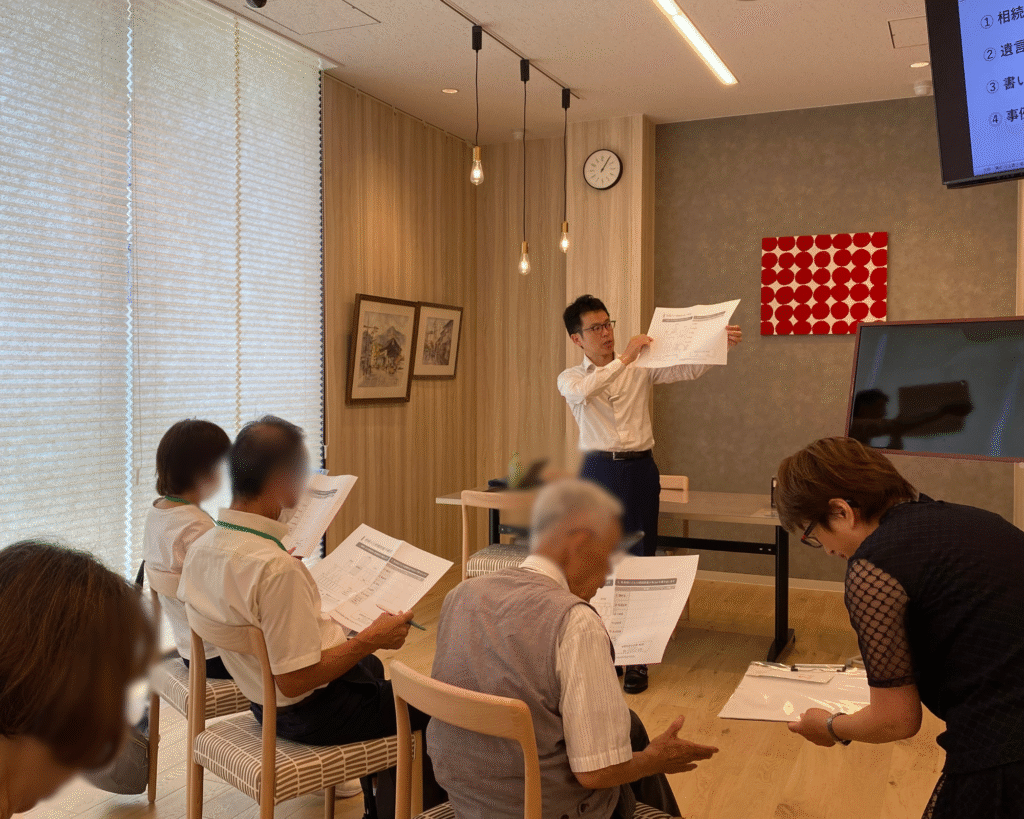

講座の後半は、自分の家族構成や財産内容をもとに、実際に「遺言書の下書き」を作成するワークを実施。

- 被相続人や法定相続人の関係を図に書き出し

- 財産を「預貯金」「不動産」「保険」などに分類して一覧化

- 「割合で分ける?」「個別に渡す?」自分らしい分配方法を考える

- 遺言書に必要な記載事項や、押印・日付などの形式を確認する

遺言書の下書き&確認会

実際に遺言書の下書きを書きながら質問ができる時間

作成途中の内容はその場で司法書士に相談することができ、「なんとなく不安だったけれど、やってみたら意外と書けた」「話してみてよかった」という声も多く聞かれました。

終活講座で寄せられた「そんな落とし穴があるの…」と思わずハッとする質問と事例

実際に遺言書の下書きをしてみると、思ってもみなかった疑問が次々と出てきます。

「これってどう書けばいいの?」「そもそもこれで合ってる?」

そんな声に、司法書士が一つひとつ丁寧にお答えしました。

ここでは、特に印象的だった質問とその回答を一部ご紹介します。

- Q複数の相続人がいる場合、遺言書にはどう書けばいいの?

- A

司法書士からのアドバイス:分け方としては、大きく「割合で指定する方法」と「個別に指定する方法」の2つがあります。

たとえば「全財産を子ども2人に3分の2・3分の1の割合で分ける」方法もあれば、「自宅は長男に、預金は次男に」など、特定の財産を指定して記載することもできます。後々のトラブルを防ぐためには、できるだけ具体的に書くのが望ましいです。

- Q遺言書はひとりで書いてもいいの?立会人は必要?

- A

司法書士からのアドバイス:自筆証書遺言の場合、立会人は必要ありません。

ご自身で紙に書いて、必要な要件(全文自筆・日付・署名・押印)を満たせば有効です。ただし、公正証書遺言を作成する場合は、公証人と成人2名の立会人が必要です。

- Q銀行口座の明細も、遺言書に書いた方がいい?

- A

司法書士からのアドバイス:どこまで詳細に書くかはケースバイケースです。

「○○銀行○○支店の普通預金を長女に相続させる」といったように、口座番号まで書くこともできますが、銀行の統廃合や口座の解約等で内容が変わることもあるため、「預貯金はすべて長女に」とまとめて書く方法もあります。

- Q「遺言執行者」って、どうやって決めればいいの?

- A

司法書士からのアドバイス:遺言書の中で、信頼できる人を1人または複数人指定することができます。

家族の中から選ぶ方もいれば、専門家(司法書士など)を選ぶ方もいます。誰も指定されていないと、相続人全員で手続をするか、家庭裁判所に遺言執行者を指定してもらう必要があるため、できれば遺言書の中で明記しておくと安心です。

- Q不動産の名義はどうしたらいい?

- A

司法書士からのアドバイス:「住んでいる人の名義にしておくと良い」と言われることもありますが、相続税や譲渡所得税などの税務面、将来の売却予定などによって変わってきます。一概に「この方が正解」とは言えないため、個別のケースに応じて専門家に相談するのがおすすめです。

- Q遺言書の修正ってどうすればいいの?

- A

司法書士からのアドバイス:自筆証書遺言を修正する際は、次の3点が必要です:

- 修正箇所を明記(例:「○行目○文字目を削除」など)

- 修正した旨を署名

- 当初と同じ印鑑で訂正印を押す

印鑑が異なると無効になる場合があるため、最初に押した印鑑と同じものを使うことが重要です。

- Q相続人にとって不利な内容だった場合はどうなる?

- A

司法書士からのアドバイス:法定相続人には「遺留分」という最低限の取り分が法律で保障されています。

たとえば配偶者や子には、法定相続分の半分が遺留分として認められます。遺言書でその権利を侵害してしまうと、あとから「遺留分侵害額請求」が出る可能性があるため注意が必要です。

- Q遺言書って、何度も書き直さないといけないの?

- A

司法書士からのアドバイス:明確な期限はありませんが、相続人や財産の状況が変わったタイミングで見直すのが理想です。

5年ごと、10年ごとなど、節目に確認する習慣をつけておく「一度書いたら終わり」ではなく、ライフステージに応じた見直しが安心につながります。

参加者のお声を一部ご紹介

- 「知らなかったことがたくさんあって、参加してよかったです」

- 「具体的に“自分のこと”として考えるきっかけになりました」

- 「モヤモヤしていた相続の話を、やっと家族とできそうです」

- 「聞くだけでなく、書いてみるって大事ですね」

講座を終えて

終活というと、“終わりのこと”のように思えますが、

実はそれは、これからの人生を安心して過ごすための“はじまり”なのかもしれません。

今回の講座が、家族で話すきっかけになったり、自分の「こうしておきたい」が少し見えてきたり。

そんなふうに、誰かのこれからにそっと寄り添う時間になっていたら、うれしく思います。

今後も、地域の皆さんと一緒に学び、考えられる場をつくっていきます。

またのご参加を、心よりお待ちしています。

今後の開催予定は、WEBサイトや公式Instagram(@fukumura_yuichi)でお知らせしていきます。